Mit Eröffnung der linksufrigen Zürichsee-Linie im Jahr 1875 wurde die Fahrt von Zürich nach Chur wesentlich einfacher. Heute ist die Strecke Teil des IC-Netzes – und punkto Fahrzeugeinsatz die wohl vielfältigste der Schweiz.

Ein Bericht von Jonas Schaufelberger.

Seit 150 Jahren direkt nach Graubünden

In der Anfangszeit der Schweizer Eisenbahn wurden zahlreiche Strecken in kurzen Abständen eröffnet – und durch zahlreiche Privatbahnen betrieben. Auch die Züge nach Chur nutzten bis zur Schaffung der SBB im Jahr 1902 die Strecken zweier unterschiedlicher Bahnen.

Bereits 1858 wurde mit der Eröffnung der Bahnlinie Chur–Sargans–St. Gallen der Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) eine durchgehende Fahrt von Chur nach Zürich möglich; zwischen Zürich und Winterthur nutzten die Züge die Gleise der Schweizerischen Nordostbahn (NOB), welche 1855 erbaut wurden.

Eine kilometermässig kürzere Strecke war ein Jahr später über Uster, Rapperswil, Uznach und Ziegelbrücke möglich – allerdings mit dem Nachteil, dass dafür in Rapperswil die Fahrtrichtung gewechselt werden musste. Der Anteil der NOB an dieser durch die VSB (bzw. abschnittsweise noch durch ihre Vorgängerbahnen) erbauten Route beschränkte sich auf das kurze Stück von Zürich HB bis Oerlikon.

Es sollte aber noch bis 1875 dauern, bis die Nordostbahn ihre eigene Bahnstrecke zwischen Zürich, Ziegelbrücke und Glarus eröffnete. Die linke Zürichsee-Linie feiert somit erst jetzt ihr 150-jähriges Jubiläum – und mit ihr auch die direkteste Linie von Zürich nach Chur.

Spätestens mit der Gründung der SBB im Jahr 1902 gab es keinen Grund mehr, für den Weg ins aufstrebende «Ferienland» Graubünden den Weg über St. Gallen zu nehmen – und so wurde die Strecke im Lauf der Jahre zu einem Tummelplatz für Züge aus ganz Mittel- und Westeuropa, wenngleich viele davon nur saisonal verkehrten.

Von der Privatbahn zur modernen SBB-Strecke

Im Laufe der Jahre wurde die Bahnstrecke stetig ausgebaut. Ab 1923 wurde die Strecke elektrifiziert, und bis 1928 war ein durchgehender elektrischer Betrieb bis Chur möglich, wo die RhB bereits seit fast einem Jahrzehnt die elektrische Weiterbeförderung zu den Ferienorten übernahm.

Bis 1931 wurde der Seeabschnitt bis Pfäffikon SZ auf Doppelspur ausgebaut, ab 1941 folgte die Fortsetzung ins Bündnerland, welche verschiedene Streckenkorrekturen notwendig oder sinnvoll machte – etwa am Bommerstein (1941), 1961 mit dem neuen Kerenzerbergtunnel und 1969 bei Ziegelbrücke. Seit 1969 ist die Strecke bis Sargans durchgehend doppelspurig – mit Ausnahme eines knapp einen Kilometer langen Teilstücks zwischen Mühlehorn und Tiefenwinkel, dessen Behebung bisher stets als zu aufwändig verglichen mit dem Nutzen befunden wurde.

Erst seit 1994 ist auch die Fortsetzung zwischen Sargans und Chur durchgehend doppelspurig – im 1982 eingeführten Taktfahrplan war die Einspur offensichtlich noch kein allzu grosses Hindernis, sodass diese noch über 10 Jahre Taktfahrplan überlebte.

Eine weitere Verbesserung brachte der Bau des Zimmerberg-Basistunnels, 2003 eröffnet. Er schuf die Kapazität für zusätzliche Züge zwischen Zürich und Thalwil und ermöglichte die Einführung des Bahn-2000-Konzeptes zwischen Zürich und der Zentral- und Südostschweiz. Leider hatte man im Zuge der Redimensionierung von Bahn 2000 auf den Weiterbau des Tunnels bis ins Zugerland verzichtet und so müssen nicht nur die Churer Züge, sondern auch sämtliche Züge in die Zentralschweiz in Thalwil niveaugleich mit der S-Bahn-Strecke verflochten werden, was inzwischen das wesentlich kritischere Nadelöhr im Verkehr mit dem Bündnerland ist als die Einspur am Walensee.

Die Doppelstöcker kommen!

Bis zur Einführung des Taktfahrplans gab es unzählige Fahrlagen für die Züge auf der Strecke – Nebst dem Regionalverkehr wechselten sich schnelle Züge mit wenigen Halten – praktisch immer in Sargans und Landquart, oft auch in Ziegelbrücke oder Pfäffikon – mit langsameren Eilzügen mit bis zu 15 Halten ab. Mit dem Taktfahrplan wurde die Haltepolitik so weit wie möglich systematisiert, für über 20 Jahre wurden die Halte in Thalwil, Wädenswil, Pfäffikon SZ, Ziegelbrücke, Sargans, Bad Ragaz und Landquart zum stündlichen Standard. Gerade internationale Verbindungen wurden aber weiterhin auch taktüberlagert und beschleunigt geführt.

Für den Inlandverkehr blieb dieser Schnellzug, der im Vorlauf zum Bahn-2000-Konzept zum Interregio wurde, das Mass aller Dinge. Zwar wurden im Saisonverkehr zunehmend schnellere Verbindungen angeboten, doch erst das Bahn-2000-Konzept Ende 2004 brachte einen stündlichen IC Zürich–Chur mit Halt nur in Sargans und Landquart – allerdings meist durchgebunden mit einem IR Basel–Zürich, während der klassische Interregio Chur–Zürich ab Zürich im IC-Takt nonstop nach Basel fuhr.

Bereits vor 2004 gelangten die IC2000 regelmässig nach Chur, was nicht nur für Freude sorgte: Zwar konnte das Angebot an Sitzplätzen gegenüber einstöckigen Kompositionen wesentlich erhöht werden – gleichzeitig verschwanden jedoch die grosszügigen Gepäckablagen in den älteren Fahrzeugen, und für das Gepäck musste mit mehr oder weniger Phantasie andere Ablagefläche gefunden werden. Ab 2004 deckten die IC2000 die neuen IC Basel–Aarau–Zürich–Chur, also die rasche Verbindung Zürich–Chur, praktisch vollständig ab, während auf der Verbindung Basel–Zürich (nonstop)–Ziegelbrücke–Chur einstöckige Züge in unterschiedlicher Variante die Hauptlast trugen.

In den Takt von IR und IC waren auch weiterhin EC-Züge eingebunden, womit beispielsweise auch Panoramawagen, Kurswagen aus Belgien und DB-Pendelzüge (mit SBB-Loks und somit unverpendelt) nach Chur gelangten – bis zu seiner Einstellung Ende 2007 fuhr sogar der Nachtzug aus Paris weiter bis Chur.

Damit zeigte sich auch der Vorteil der Strecke Basel–Chur: Die hier verkehrenden Züge benötigten kein ETCS, mussten aufgrund der komfortablen Wendezeiten nicht zwingend verpendelt sein und trotz einzelner Abschnitte mit Ausbau für 160 km/h konnte der Fahrplan auch mit einer Re 4/4 II eingehalten werden – zumindest, wenn der Lok keine zu grosse Last zugemutet wurde.

Die Geburt des «IC3»

Eine wesentliche Änderung erfolgte Ende 2008 – mit der Einführung des IC-Halbstundentaktes zwischen Basel und Zürich HB wurden die beiden Produkte Basel–Chur entflechtet, und der heutige IC3 Basel–Chur mit Halt nur in Zürich HB, Sargans und Landquart war geboren, während der Interregio Chur–Zürich in der Regel über Lenzburg, Aarau, Sissach und Liestal weiter nach Basel fuhr.

Dieses Angebot hatte im Wesentlichen bis Ende 2013 Bestand, wobei bereits Ende 2011 die Zahl der Direktzüge Basel–Chur reduziert wurde, als die TGV-Verbindung Paris–Zürich mit der Eröffnung der LGV Rhin-Rhône zweistündlich die Fahrlage des Direkt-IC Basel–Chur beanspruchte. Eine – aus touristischer Sicht sicherlich interessante – Verlängerung der TGV kam aufgrund der schlechten Eignung des TGV mit seinen wenigen und engen Einstiegen sowie dem relativ schwachen Beschleunigungsvermögen, aber auch des knappen Fahrzeugbestands nicht in Frage, womit nun nur noch zweistündlich direkte IC-Züge Basel–Chur fahren konnten.

Weiter reduziert wurden die Basler Verbindungen zum Dezember 2013: Im Rahmen der Einführung des S-Bahn-Halbstundentaktes über weite Teile des Kantons St. Gallen wurde ein neues Konzept für den IR Zürich–Chur eingeführt. Dieser verkehrte neu mit RABe 511 «RV-Dosto» der SBB in Interregio-Farbgebung (aber weitgehend mit S-Bahn-Komfort). Die spurtstarken Triebzüge ermöglichten einen neuen Halt in Walenstadt mit Busanschlüssen in alle Richtungen, welcher die am Walensee aus Kapazitätsgründen fehlende halbstündliche S-Bahn ersetzen soll; die Züge ermöglichten aber auch einen zusätzlichen Halt in Siebnen-Wangen, genauso wie die neue S25, die den Zug zwischen Zürich und Ziegelbrücke zum Halbstundentakt ergänzt (und zusätzlich auch in Lachen, dafür aber nicht in Thalwil hält). Neu ist seit Ende 2013 auch die Fahrlage des RE – heute IR – zwischen St. Gallen und Chur, der nun eine schlanke Reisekette aus dem Rheintal über Sargans und den IC nach Zürich und wieder zurück anbietet. Die Stabilität der Umsteigeverbindung in Sargans ist allerdings seit ihrer Erfindung ein Sorgenkind – und die Anforderungen an das Material des IC3 vor allem punkto Spurtstärke wurden so erhöht.

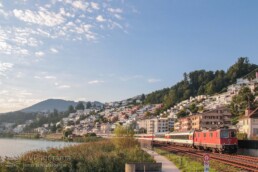

Titelbild: Im Frühling 2019 gelangte die IC-Variante des Twindexx erstmals nach Chur; aktuell ist es einer von sechs Zugstypen auf dem IC3 (nebst ICE 4, EWIV, IC2000, IR-Dosto und Giruno). Im Bild ist ein einzelner Triebzug der achtteiligen Variante IC200 unterwegs als IC3 bei Maienfeld. Das Dorf ist das einzige in Graubünden, das ausschliesslich über einen SBB-Bahnhof verfügt; in einer Minute wird der Zug bei Bad Ragaz den Rhein überqueren und den Kanton St. Gallen erreichen.

Foto: Jonas Schaufelberger

Nur ein Jahr später wurde der IC-Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur zumindest jede zweite Stunde zur Realität. Nachdem einzelne solche Züge bereits seit 2008 in kleinen Schritten und meist nur am Wochenende, im Sommer und immer nur in Lastrichtung eingeführt wurden, ein erster Schritt zum insbesondere durch den Kanton Graubünden schon lange gewünschten durchgehenden Halbstundentakt. Auf diesen Verbindungen war die Fahrplanstabilität mangels Anschluss in Sargans und ohne zwei vorlaufende Züge zwischen Sargans und Chur weniger kritisch – und so wurde der Zuglauf zum Tummelfeld von lokbespannten, einstöckigen Garnituren mit Re 4/4 II.

Ab Ende 2015 wurden dann die Züge teilweise in Zürich durchgebunden auf ICE-Verbindungen von und nach Deutschland, womit nach mehrjähriger Absenz wieder DB-Rollmaterial bis Chur gelangte – anfangs noch ICE 1, ab Ende 2019 dann vermehrt und heute ausschliesslich die ICE-4-Triebzüge. Zwischen Basel und Chur ergeben sich so wieder mehr Direktverbindungen, allerdings im stark hinkenden 30/90-Minuten-Takt, mit Lücken durch die fehlenden Halbstundenzüge und den eingeschalteten TGV.

Ein durchgehender Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur scheitert bis Ende 2025 noch an fehlender Infrastruktur und Trassenkonflikten mit dem Güterverkehr, insbesondere am Wochenende können aber die Lücken bereits geschlossen werden, so dass seit Ende 2024 samstags und sonntags erstmals ein durchgehender Halbstundentakt besteht.

Die Südostbahn kommt

Der Interregio wird mit dem zunehmenden IC-Verkehr stetig weniger wichtig – könnte man meinen. Dem ist nicht so. Im Zusammenhang mit ihren Fernverkehrsambitionen interessierte sich die Südostbahn zwar eigentlich mehr für den Interregio Zürich–St. Gallen–Chur, einigte sich aber mit der SBB schliesslich auf eine Übernahme der neu in Zürich nach Bern durchgebundenen IR-Verbindung Chur–Ziegelbrücke–Zürich ab Dezember 2019, die als IR «Aare Linth» mit neuen Traverso-Triebzügen übernommen wurde. Da diese für einzelne Umläufe trotz Doppeltraktionen oder Verstärkung durch S-Bahn-Flirts zu klein sind, behielt die SBB zwei Umläufe von Montag bis Freitag und führte diese mit RABe 511 weiter.

Das neue, komfortable Rollmaterial und die Vermarktung durch die SOB führte zu einem weiteren Nachfragezuwachs, der bereits ab Dezember 2024 eine nächste Ausbaustufe notwendig machte: Neu sind weitere Umläufe durch die SBB, inzwischen mit den komfortableren IR-Dosto RABe 512, abgedeckt, und die Südostbahn fährt dafür stündlich zwischen Chur und St. Gallen, um die bestehenden IR13 der SBB zum Halbstundentakt zu verdichten.

Die grössere Kapazität ist auch notwendig, um die Nachfrage nach den zusätzlich bedienten Halten in Unterterzen (ab Dez. 2024) und Flums (ab Dez. 2025) aufzufangen. Vor allem die Direktanbindung ans Skigebiet Flumserberg dürfte einen wesentlichen Nachfrageschub lancieren. Ob die SOB-Traverso der Nachfrage langfristig Herr werden, wird sich zeigen müssen – auf längere Zukunft (Ausbauschritt 2035) dürfte der Zuglauf in seiner heutigen Form wohl ohnehin der Systematisierung der Durchbindungen in Zürich HB weichen müssen.

Der IC3 als Überlaufbecken für den Twindexx

Die Frage nach der zukünftigen Durchbindung wird sich auch für den IC3 vermehrt stellen. Aktuell fällt der Intercity aber vor allem mit seinem vielfältigen Fahrzeugeinsatz auf.

Ende 2009 verschwanden nach 5 Jahren die IC2000-Züge mehrheitlich vom durchgehenden IC Basel–Chur und wurden dort durch lange EWIV-Pendelzüge mit Speisewagen verdrängt – die hohe Kapazität der Doppelstöcker wurde andernorts dringender gebraucht. Ab Ende 2013 nahmen die Einsätze der Doppelstöcker dann wieder etwas zu, es blieben aber stets auch einstöckige Pendelzüge auf gewissen Umläufen im Einsatz. Dazu kamen bereits zuvor Einsätze der Intercity-Neigezüge RABDe 500 «ICN»: Die Züge gelangten ab 2010 gelegentlich planmässig nach Chur zum Einsatz, sowohl in Einzel- als auch in Doppeltraktion. Die Gründe für die Einsätze waren je nach Fahrplanperiode unterschiedlich: Der Ausgleich von unpaarigen Umläufen durch die ICE- und TGV-Einbindung zwischen Basel und Zürich, aber auch die Bereitstellung von Speisewagen in genügender Zahl waren Gründe, die Züge ins Bündnerland zu schicken, anstatt sie in Zürich ausserhalb der Spitzen abzustellen.

Das gilt auch für die späteren Einsätze der Pendolino-Neigezüge ETR610/RABe 503 («Cisalpino Due») sowie des internationalen «Star-Zugs» der SBB, dem RABe 501 «Giruno», welcher seit dem Fahrplan 2019 auch gelegentlich nach Chur gelangt.

Nicht ganz gleich gestaltete sich die Einführung des Twindexx auf dem IC3: Die IC-Variante der Züge sollte eigentlich ab Frühling 2019 auf dem IC1 St. Gallen–Genf, der eigentlichen Paradelinie der SBB, eingesetzt werden. Aufgrund technischer Probleme kam der Zug stattdessen auf dem IC3 zu seinen ersten Einsätzen – einerseits war der Unterhaltsstandort Zürich durch die Einsätze der IR-Variante – im gelenkten Einsatz 2018 unter anderem auch auf dem RE Zürich–Chur – bereits mit dem Fahrzeugtyp vertraut und andererseits waren hier die Tagesleistungen kürzer, die Servicestandorte näher und die Auswirkungen bei kleineren Störungen geringer.

So wurden im Lauf des Jahres 2019 vermehrt Twindexx-Kompositionen hier eingesetzt und im Fahrplan 2020 fast die ganze Linie mit diesen Zügen bedient. Seither hat das Rollmaterial mehrfach gewechselt: 2021 wurde die Linie wieder mehrheitlich mit IC2000-Pendelzügen bedient, 2022 und 2023 mit Twindexx, und ab 2024 schliesslich wieder mit EWIV-Pendelzügen. Der Grund für die Rückkehr dieser nicht mehr ganz frischen, aber für den Ferienverkehr mit ihren grosszügigen Stauräumen durchaus praktischen Züge, war die Einführung des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes (oder, um korrekt zu sein: der Ablauf der 20-jährigen Übergangsfrist, die das 2004 eingeführte Gesetz für die Umrüstung von Rollmaterial und Infrastruktur eigentlich vorsah). Die nur mit einem Hublift benützbaren EWIV dürfen auf dem IC3 weiterhin fahren, weil mit den parallelen IR-Linien für alle Halte und Relationen eine barrierefreie Alternative besteht, und wurden deshalb hier konzentriert.

Da gleichzeitig seitens SBB Infrastruktur auf der Strecke Fahrzeuge mit gutem Beschleunigungsvermögen gefordert waren, musste man sich allerdings mit einer eher aufwändigen Sonderlösung behelfen: Die hier eingesetzten EWIV-Pendelzüge fahren ohne Steuerwagen, dafür beidseitig mit einer Lokomotive, um die gewünschten Beschleunigungswerte zu erreichen. Lediglich eine kurze Pendelzugskomposition mit maximal 8 Wagen wird noch ohne Re 460 akzeptiert, sie verkehrt hauptsächlich auf den Halbstunden-IC mit geringerer Nachfrage. Im Fahrplan 2025 ist auch wieder eine IC2000-Komposition unterwegs, die ebenfalls mit zweiter Re 460 verkehrt.

Weiterhin gelangen aber stets auch einzelne Twindexx auf der Linie zum Einsatz – insbesondere am Wochenende, wo seit 2022 einzelne Züge in Zürich nach Bern–Genf (IC1) anstatt Basel durchgebunden werden. Diese Durchbindung wird explizit als Freizeitangebot vermarktet, hat aber auch einen ganz praktischen Grund: Während der IC1 zwischen Zürich und St. Gallen mit 400 Metern Zuglänge eindeutig überdimensioniert ist, zählt zwischen Zürich und Chur an schönen Wochenenden jeder Sitzplatz.

Bereits im Fahrplan 2026 soll das Rollmaterial auf dem IC3 dann ohnehin erneut wechseln – die rein einstöckigen Pendelzüge werden wieder deutlich reduziert und auch auf dem IC3-Grundtakt soll dann eine Reise mit dem Rollstuhl wieder ohne Voranmeldung möglich sein. Möglich macht dies die fortschreitende Ablieferung von RABe 512 (welche, dem unsymmetrischen ICE-Fahrplan geschuldet, auch einzelne IC-Leistungen nach Chur abdecken), die dadurch mögliche Kaskade von IC2000-Fahrzeugen von IR-Strecken in den IC-Verkehr und die Bildung von «Hybrid-Pendelzügen» aus IC2000-Doppelstockwagen und einstöckigen EWIV.

Gleichzeitig wird der lang ersehnte IC-Halbstundentakt endlich durchgehend auch an Werktagen möglich sein – das dafür notwendige Überholgleis bei Pfäffikon SZ wird bis dahin in Betrieb genommen. Neu wird im Fahrplan 2026 auch eine saisonale Wochenendverbindung ab dem Zürcher Oberland nach Chur und zurück angeboten: Die Zürcher S15 wird zweimal pro Richtung ab Rapperswil über den Seedamm nach Pfäffikon und weiter nach Chur geführt.

Jonas Schaufelberger

Jonas Schaufelberger ist Mitgründer von ÖV Panorama und wohnt in Rapperswil-Jona. Er beschäftigt sich beruflich und in der Freizeit mit dem öffentlichen Verkehr und dokumentiert mit seiner Website www.postautohalter.info seit 2009 Fahrzeuge und Linien des "gelben Riesen". Daneben liegt sein Schwerpunkt auf dem Überland-Busverkehr in der Schweiz, wobei er (wie auch bei seinen gelegentlichen fotografischen Exkursen nach Nord- und Osteuropa) stets per ÖV oder zu Fuss unterwegs ist.